障害年金受給の救済?社会的治癒が認められる条件とは

病気の初診日が分からなくなってしまいました…(汗

そんな方に朗報です!今回は「社会的治癒」のお話です。もしかすると障害年金の初診日をリセットできるかもしれません。

目次

- 初診日は変えられないのが原則

- 社会的治癒とは

- 社会的治癒が認められると初診日が変わる

- 社会的治癒が認められる条件とは

- 社会的治癒を証明したい時に必要な書類

- 社会的治癒を主張するときの注意点

- 社会的治癒を証明することにおけるメリット

- 社会的治癒は必ず認められるのか?

初診日は変えられないのが原則

障害年金の受給において、初診日がいつなのかは非常に重要なポイントです。

初診日に加入していた制度によって障害厚生年金の対象になるか、障害基礎年金だけの対象になるかが決まります。障害厚生年金なら3級までありますが、障害基礎年金は2級までしかないので、配偶者を扶養しているときの加算があるのも障害厚生年金だけになります。

そして、初診日によっては保険料納付要件を満たせず、受給を諦めなければならない場合が多々あります。

初診日の詳しい意味は下の記事で解説していますが、原則は「障害の原因となった傷病について初めて医師等の診療を受けた日」となりますので、自分の好きな日に変更することは絶対にできません。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、本人の救済のための社会保険法上に特有の概念となります。

厚生労働省は社会的治癒について次のようになります。

- 社会的治癒とは医療を行う必要がなくなって、社会復帰していることを言う。

- ただし、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。

- 起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日を初診日とする。

つまり、社会的治癒とは、医学的には治癒していなくても、社会生活を行うのに問題なく生活出来ていた期間が一定以上あることが客観的に認められることが出来れば、いったんは治癒したと見なされ、以前と同じ疾患が再び生じても新たな傷病を発病したものとみなすという考え方です。

社会的治癒が認められると初診日が変わる

前項で述べたように、社会的治癒が認められると「新たな傷病を発病した」とみなされ、その後に受診した日が新たな初診日に変わります。

これは本人が社会的治癒を主張し、なおかつ社会的治癒が認められた場合に適用になりますので、本人が何も主張しなければ、原則どおり当初の初診日が障害年金の初診日になります。

社会的治癒が認められる条件とは

社会的治癒が認められる条件は明示されていませんが、近年の判例等によって以下の3点が必要だと言われています。

- 症状が消失または安定して、特段の療養の必要がない

- 長期的に自覚症状や他覚症状に異常が見られない

- 通常の社会生活が、ある程度の期間にわたって継続できている

社会的治癒とされるのに必要な年数は概ね5年程度が目安といわれていますが、明確な基準はありません。病気などによっては5年未満でも社会的治癒とみなされるケースもありますが、精神障害の場合は短期間での例はあまりありません。

条件① 療養の必要がなかった

社会的治癒だと判断されるには、病気やケガの状態が落ち着いており、治療を行う必要がない状態だったことを客観的に証明する必要があります。

自己判断で通院や服薬をやめていたという点だけでは、治療を行う必要がない状態だったかどうか判断することは不可能です。

治療を行う必要がない状態だったことを客観的に証明するのに最もよい方法は、治療を行う必要がない期間があったことを医師から診断書に記載してもらうことです。

例えば、過去の通院から再発後の通院までの空白期間を明記して、受信していない理由が病態の寛解・軽快であることが記載されていると有力な証明になり得ます。

また、通院や服薬が続いていた場合でも、それが経過観察や予防的ケアを目的としたものであれば、社会的治癒と認められるケースもあると言われています。

条件② 自覚症状・他覚症状がなかった

自覚症状がないことはもちろんのこと、第三者から見ても、病気やケガが回復していたことが分かる状態だったことを客観的に証明する必要があります。

例えば、難しい資格に合格したこと、トレーニング・スポーツジムに長期間通っていたこと、海外旅行に行ったことなど、自身の状態が悪いと難しいと思われることが出来ていたことを証明できるものがあると効果的です。

あるいは下の条件③にも共通するような資料でも良いでしょう。

条件③ 通常の社会生活を送っていた

社会生活に支障なく過ごせる状態が一定期間続いていたことを客観的に証明する必要があります。

社内で昇給・昇進していたこと、地域活動を積極的に行っていたこと、PTAの役員として活動をしていたこと、遅刻や欠勤などがなく雇用されていたことなど、客観的に示せるものを用意しましょう。

社会的治癒を証明したい時に必要な書類

医師の診断書

社会的治癒の基本は、医師の治療が必要ない状態が続いているかどうかということです。

そのため、それを証明するために医師が作成した診断書の存在が重要となります。

障害年金の申請には規定の診断書が必須です。

医師に診断書を書いてもらう際に、過去に病気などの治療をしていけれども、それが寛解し、治療を行わないでもよい期間が続いたことなどを明確に記載してもらうといいでしょう。

例えば、過去の通院から再発後の通院まで5年以上空いていること、その理由が病態の寛解・軽快であることが示されていると、効果的だといえます。

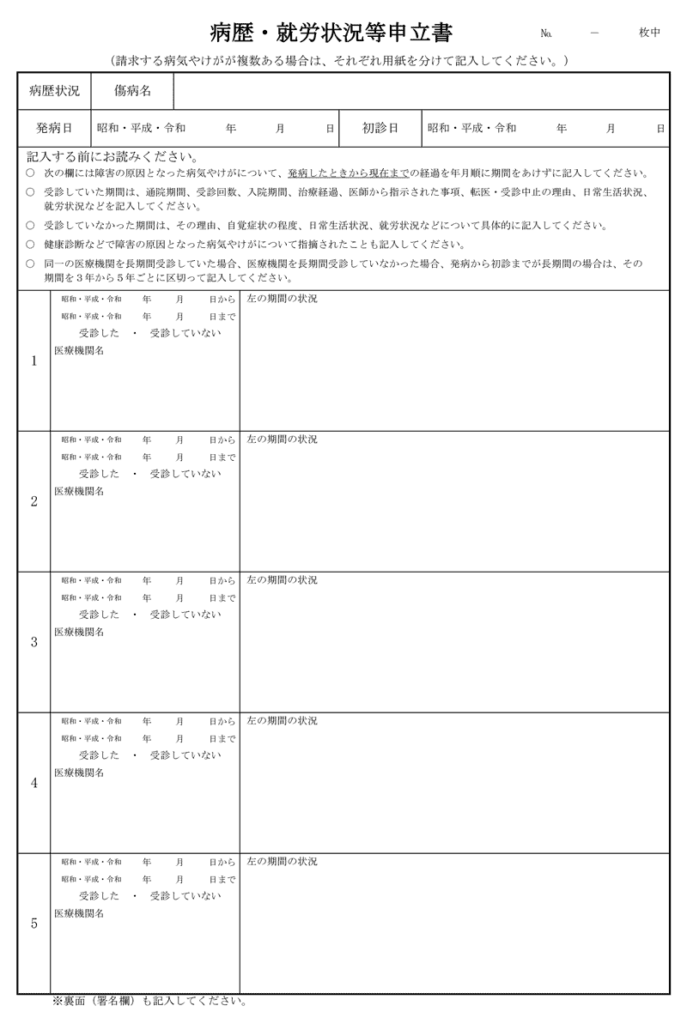

病歴・就労状況等申立書

師の診断書のほかに、病歴・就労状況等申立書という本人自身が記載する書類の提出も必須です。

これには、傷病名や初診日、就労状況、発病から現在に至るまでの経過などを記入しなければなりません。

特に、発病から現在に至るまでの経過は、詳しく書く必要があります。この部分の表現のしかたによって、治療を受けていなかった時期が一定期間あったかなどの判断が左右されることも多いとされています。

そのためには、病状の統合性が出るように、可能な限り主治医と相談しながら、進めていくのがよいでしょう。

資格証明書や表彰状、長期旅行の写真

難易度の高い資格の取得や、社内での表彰、海外旅行など、状態が悪ければ困難であったと思われるできごとを証明できる資料があれば、これも提出しましょう。

可能であれば複数用意することが望ましいです。

給与による証明

同一の勤務先に就労継続を継続しており、標準報酬月額は昇級があり、賞与も支給されていたことから、社会的治癒が適用されたケースもありました。

この場合、給与が支払われ続けている、雇用が続いているというだけではなく、意欲的に働いていたと推察できる昇給・賞与の支給があったことが大きかったと考えられます。

社会的治癒を主張する場合の注意点

社会的治癒の主張は、申請時に提出する書類が重要になります。追加の資料や既定の提出書類にも注意すべき点があります。

- 「年金請求書」には、社会的治癒後の(新たな)初診日を記入する。

- 「受診状況等証明書」は、社会的治癒後の(新たな)初診日を証明するものとする。

- 「病歴・就労状況等申立書」には、医学的な初診日(当初の初診日)からすべてを記入したうえで、社会的治癒を申立てる期間について、上記の3条件を満たしていたことが分かるように記入する。

- 3条件を満たしていることを裏づける「資料」を添付する。

「病歴・就労状況等申立書」は、①最初の発病の時の様子 ②その後軽快してからの社会的治癒とする期間についての様子 ③再燃後の様子 これらをすべて書きますが、特に②の社会的治癒とする期間についてどのように過ごしていたかを詳しく書くことが必要になります。

社会的治癒を証明することにおけるメリット

社会的治癒を証明するためには書類などの提出を必要とし、時間も要するため、デメリット面ばかりを感じる方もいることでしょう。

ところが、状態によっては、障害年金を申請する際に、大きなメリットとなることも多いです。

初診日に年金保険料の支払いが十分でなかった場合

以前の病気などの初診時に、国民年金保険料を納めていなかったり、支払いが不十分だった場合は、障害年金を申請することができないケースがあります。なぜなら、障害年金を申請するには、国民年金などの社会保険料を一定額以上支払っていることが要件となっているからです。

しかし、社会的治癒が認められれば、以前の病気と再発後の病気は別のものと捉えられるので、再発後の初診日が適用されます。その際に、年金保険料の支払い要件を満たしていれば、スムーズに障害年金の申請をすることが可能です。

初診日には国民年金だったが、社会的治癒後に厚生年金に加入している場合

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)があります。障害基礎年金は初診日に国民年金加入者が対象となりますが、障害厚生年金は、厚生年金加入者が受給の対象です。

原則的に、障害厚生年金は障害基礎年金よりも受給額が高くなります。そのため、以前の病気などの時点では国民年金加入だったために障害基礎年金受給の対象となっていたとしても、再発後に厚生年金加入に変化していた場合は、社会的治癒を証明することで、再発後を初診日とすることができますので、障害厚生年金を受給できる可能性が開けます。

社会的治癒は必ず認められるのか?

障害年金の初診日をリセットする方法として、社会的治癒を説明しました。

しかし、社会的治癒を判断するのは審査機関です。そして、明確な判断基準はなく、各々の状況を踏まえての審査となります。様々な資料を添付して申請しても、必ずしも社会的治癒が認められるとは限らないのです。

社会的治癒は、あくまでも該当者の救済のために考えられた概念であるため、審査機関側が社会的治癒の概念を持ち出して本人に不利益な取り扱いをすることはできない、とされています。

逆に言うと、社会的治癒と考えられるような期間があってそれを引用したほうが有利なら、自ら主張することが必要です。

メールでのお問い合わせ限定となります。

監修者:目黒貴史(めぐろ たかふみ)

埼玉県社会保険労務士会会員

会員番号:第1041610号 登録番号:第11140022号

日本大学大学院修了。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成26年独立開業。年金相談実績は1000件以上。そのほか、各種年金セミナーや書籍の専門家校閲なども行なっています。

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ